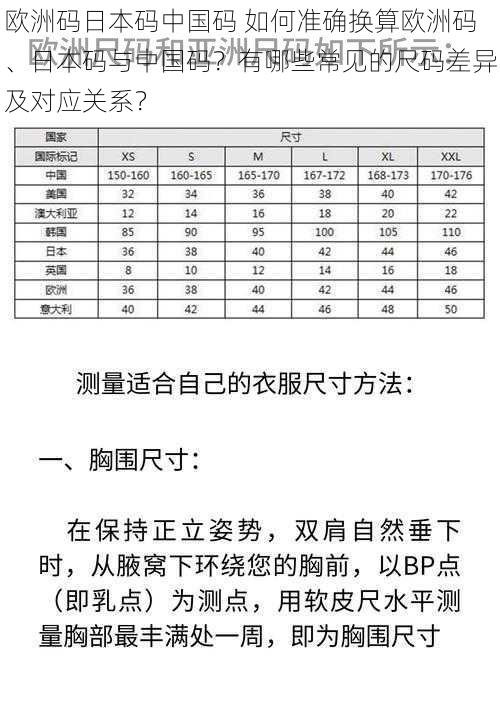

欧洲码日本码中国码 如何准确换算欧洲码、日本码与中国码?有哪些常见的尺码差异及对应关系?

在时尚、鞋类、服装等领域,我们常常会遇到欧洲码、日本码和中国码的概念。这些不同的尺码体系给人们的购物和穿着带来了一些困惑,那么如何准确换算这三种码数呢?它们之间又有哪些常见的尺码差异及对应关系呢?让我们一起深入探讨。

长度测量标准差异

欧洲码主要基于人体的脚长来确定尺码,其测量标准相对较为精确,通常以毫米为单位。日本码也注重脚长,但在测量细节上可能与欧洲码略有不同。中国码则在考虑脚长的基础上,还会综合考虑脚掌的宽度等因素。例如,同样是 250 毫米的脚长,欧洲码可能是 38 码,日本码可能是 24.5 码,而中国码可能是 38 码,但中国码的鞋型可能会更宽一些,以适应亚洲人的脚型特点。据相关研究表明,不同国家和地区的测量标准差异是导致尺码换算存在一定难度的主要原因之一。

服装版型差异

在服装方面,欧洲码的服装版型通常较为宽松,注重线条的流畅和立体感,适合身材较为高大或体型较胖的人穿着。日本码的服装版型则相对较为修身,注重细节和精致度,适合身材较为苗条的人穿着。中国码的服装版型则介于两者之间,既考虑到了亚洲人的身材特点,又能满足不同体型人群的需求。例如,一件欧洲码的外套可能在胸围和肩宽上会比中国码的外套略大一些,而日本码的外套则可能在腰围和臀围上会比中国码的外套略小一些。从服装设计的角度来看,不同的版型差异反映了不同国家和地区的审美和文化差异。

尺码范围划分差异

欧洲码的尺码范围划分相对较细,从 34 码到 48 码甚至更大,能够满足各种不同脚型和身材的需求。日本码的尺码范围相对较窄,通常在 22 码到 29 码之间,更适合亚洲人的身材特点。中国码的尺码范围则介于两者之间,基本能够覆盖大多数中国人的身材需求。例如,对于儿童服装,欧洲码可能会细分到每个月甚至每周的尺码变化,而中国码可能会以每半年或一年为一个尺码调整周期。这种尺码范围划分的差异使得在不同国家和地区购买服装时需要根据具体情况进行选择。

品牌差异影响

即使是在同一种尺码体系下,不同品牌的服装和鞋子也可能存在尺码差异。这是因为每个品牌的设计理念、版型特点和生产工艺都有所不同。例如,某些欧洲品牌的鞋子可能会在尺码上相对较大,而某些日本品牌的服装可能会在尺码上相对较小。在购买服装和鞋子时,不能仅仅根据尺码表来选择,还需要结合品牌的特点和自己的实际身材情况进行判断。一些消费者在购买进口商品时经常会遇到尺码不合适的问题,这就是品牌差异对尺码的影响所致。

季节和材质对尺码的影响

季节和材质的不同也会对尺码产生影响。在冬季,由于人们穿着较厚的衣物,所以在选择服装时可以选择相对宽松一些的尺码;而在夏季,由于衣物较为轻薄,所以可以选择相对贴身一些的尺码。不同材质的衣物也会有不同的伸缩性,例如棉质衣物相对较为柔软和有弹性,而聚酯纤维衣物则相对较为硬挺和不易变形。在选择衣物时,需要考虑季节和材质的因素,以确保选择到合适的尺码。

总结来说,准确换算欧洲码、日本码与中国码需要考虑长度测量标准、服装版型、尺码范围划分、品牌差异以及季节和材质等多个因素。不同国家和地区的尺码体系存在一定的差异,但通过了解这些差异,我们可以更好地选择适合自己的服装和鞋子。在未来的研究中,可以进一步深入探讨不同尺码体系之间的转换公式和方法,以提高购物的准确性和便利性。品牌也可以加强对尺码的标准化管理,减少因品牌差异而导致的尺码问题。让我们在时尚的世界中,轻松找到适合自己的尺码,展现自己的个性和魅力。